|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2026/01/17

【会社法の基礎知識:Topic13】

(Q:会社分割と事業譲渡と、どちらの方法を選択するかは、 どうやって判断したらいいと思いますか?

今回の講義を受けて、会社分割と事業譲渡の違いは、

「クラス替え」と「転校」の違いだと感じた。

会社分割はクラス替えに近い。

先生も友だちも校舎も変わらず、席や所属だけが変わる。

多少の混乱はあっても、学校生活そのものは続いていく。

講義で学んだ包括承継という仕組みは、この「生活が途切れない」点に強みがあると感じた。

一方、事業譲渡は転校に似ている。

必要な持ち物だけを持って、新しい学校へ行く。

新しい先生、新しい友だち、新しいルールに一つずつ適応しなければならず、手続も多い。

取引先や従業員の同意が必要になる点は、まさに転校手続そのものだと思った。

では、会社分割と事業譲渡のどちらを選ぶべきか。

その判断基準は、

「この事業を今いる環境のまま続けさせたいか」、

それとも「環境ごと変える覚悟があるか」

という点にあると考える。

事業を将来に残したい、従業員や取引先との関係性を維持したいのであれば、クラス替えのような会社分割が向いている。

逆に、事業の性格を大きく変えたい、リスクを切り離したい、

外部へ売却したいのであれば、転校に近い事業譲渡の方が合理的である。

今回の講義を通じて、M&Aの手法選択は単なる制度比較ではなく、

事業の「これからの居場所」を決める行為なのだと理解した。

会社分割か事業譲渡かという選択は、

その事業を人や環境ごと未来に連れていくのか、

それとも一度環境をリセットし、事業だけを切り出すのかという覚悟の違いに他ならない。

この覚悟の違いこそが、会社分割と事業譲渡を分ける、最も本質的な判断基準である。

2026/01/17

【会社法の基礎知識:Topic12】

(Q:剰余金の配当をする場合には、どのようなことに注意しますか?

今回の講義を受けて、剰余金の配当は「儲かったから配る」という単純な行為ではなく、

かなり神経を使う“危険物の取り扱い”に近いものだと感じた。

配当は株主に喜ばれる一方で、扱いを誤れば会社の体力を一気に削り取ってしまう、

いわば甘い顔をした劇薬のような存在である。

特に印象に残ったのは、分配可能額という考え方である。帳簿上は利益が出ていても、

現金が手元にあっても、「法律的に配ってよい上限」は別に計算される。

これは、冷蔵庫にケーキが入っていても、「今日食べていい分」は医者に決められているような感覚に近い。

欲望と判断を切り離すための、極めて合理的な仕組みだと感じた。

また、純資産300万円規制については、会社法が「最低限これだけは残しておきなさい」と会社に語りかけているように思えた。

配当を出した結果、会社が空っぽになるようでは本末転倒であり、

将来の事業継続や債権者保護を優先する考え方が、数字のルールとして組み込まれている点に強い説得力を感じた。

さらに興味深かったのは、違法配当が行われても配当自体は無効にならない点である。

「配ってしまったものはなかったことにはしないが、責任はきっちり取ってもらう」という姿勢は、

理想論ではなく現実を見据えた法律らしい割り切りだと感じた。

同時に、配当の判断が経営者にとってどれほど重い意味を持つかを、静かに突きつけられた気がする。

今回の講義を通じて、剰余金の配当は株主へのご褒美ではなく、会社の未来に対する覚悟表明のような行為だと感じるようになった。

出すことよりも、「出さない」という判断のほうが、時に経営者としての誠実さを示すこともある。

その重みを理解したうえでこそ、配当という選択肢は初めて意味を持つのだと思う。

以上を踏まえると、剰余金の配当を行う際には、まず分配可能額の範囲内であるかを厳密に確認することが不可欠である。

帳簿上の利益や手元資金の多寡に惑わされず、

最終の貸借対照表を基準とした法令上の計算結果を絶対的な上限として判断しなければならない。

また、配当後の純資産額が300万円以上となるかを確認し、会社の最低限の財務基盤を損なわないことにも注意が必要である。

さらに、適切な機関決定を経ているか、違法

配当となった場合には株主や業務執行者に責任が生じることを十分に理解したうえで、慎重に判断する必要がある。

剰余金の配当とは、目先の還元ではなく、会社の将来と信頼を守るための選択であることを常に意識すべきだと感じた。

2026/01/17

【会社法の基礎知識:Topic11】

(Q:種類株式を利用して、どのようなことをしたいと思いますか?

種類株式は、会社経営における「音響ミキサー」のような制度だと感じた。

普通株式だけで構成された会社が、すべての音を同じ音量で流すスピーカーだとすれば、

種類株式は、株主ごとに音量や役割を調整できるミキサーである。

誰の音を大きくし、誰の音を抑え、どのタイミングでミュートするのかを、

状況に応じて設計できる点に、この制度の本質があると考える。

例えば、成長段階にある会社が外部から資金を調達したい場合には、

剰余金の配当を優先的に受けられる種類株式を発行することで、投資家の「音量」だけを少し大きくすることができる。

一方で、議決権は抑えたままにしておくことで、経営判断というメインマイクは経営陣が握り続けることが可能になる。

資金は必要だが、経営のハンドルは渡したくないという条件を、制度として両立させられる点が印象的だった。

また、同族会社や非公開会社においては、議決権制限株式や譲渡制限のある種類株式を活用することで、

経営に関与しない株主の音を小さくし、経営に携わる者の音だけを前面に出すことができる。

相続や退職といった場面では、感情的な対立が生じやすいが、

あらかじめミキサーの設定を決めておけば、会社全体の音が乱れることを防げると感じた。

さらに、取得条項付種類株式や全部取得条項付種類株式は、ミキサーに備えられた「リセットボタン」のような存在だといえる。

経営再建や事業の再スタートが必要になったとき、普通株式だけでは音が混線してしまう場面でも、

株主構成を整理し、全体のバランスを取り直すことができる。

この点は、会社にとって非常に実務的で現実的な仕組みである。

このように、種類株式は単に株主の権利に差をつける制度ではなく、

会社全体の音量とバランスを調整するための経営ツールであると理解した。

会社の成長段階や置かれた条件に応じてミキサーを操作することで、より合理的で持続可能な経営が可能になると感じた。

私が種類株式を利用して実現したいことは、経営のハンドルを渡さないことである。

そのために最も有効だと考えるのが、議決権制限株式と配当優先株式の導入である。

これにより、資金調達と経営主導権の維持を制度として両立できる点に、種類株式の実務的な意義を感じた。

2026/01/14

【会社法の基礎知識:Topic10】

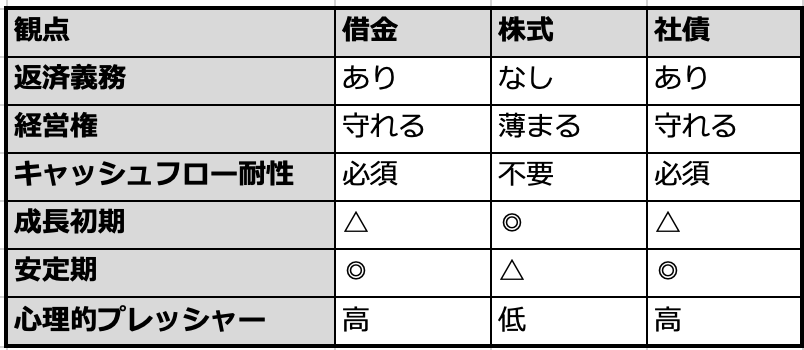

(Q:資金を調達するために、 借金をするか、株式発行にするか、社債発行にするか、 どうやって決めますか?

資金調達の選択は、どの重さの荷物を背負って山に登るかを決める行為に近いと感じた。

必要なのは同じ「水」でも、軽装でスピードを取るのか、重装備で確実性を取るのかによって、選ぶ手段はまったく変わってくる。

まず、「返済できるキャッシュフローはあるか」という問いは、登山前に天気予報と自分の体力を確認する作業に等しい。

晴れていて体力に余裕があるなら借金や社債という選択も現実的だが、天候が読めず体力も未知数な状態で重い荷物を背負えば、途中で動けなくなるのは目に見えている。

返済義務のある資金かどうかを最初に分けるという発想は、極めて合理的で、生存本能に近い判断だと思った。

借金は、ハンドルを握ったままアクセルとブレーキを自分で操作できる車のような存在だ。

誰にも運転席は渡さないが、ガソリン代とローンの支払いは毎月必ずやってくる。

道が平坦であれば快適だが、渋滞や悪路に入った瞬間、返済という重さが一気に効いてくる。

「守りの資金」と言われる理由は、安心感と引き換えに行動の自由が少しずつ削られていく点にあるのだと実感した。

株式発行は一方で、船を造るために仲間を募る行為に近い。

返済というタイムリミットはないが、行き先や進路は仲間と共有することになる。

船が完成する前に沈むリスクもあるが、うまく航海できれば一人では辿り着けない遠くの港まで行ける。

「未来を買ってもらう資金」という表現は、まだ見えない地図を信じてもらう行為そのものだと感じた。

社債は、満期日にまとめて返す約束をしたツケ払いのような存在だ。

毎日の支払いはない分、今は身軽に動ける。しかし、期日が近づくにつれてその存在感は確実に重くなる。

信用力がなければそもそも使えない道具であり、使いどころを間違えれば、最後に一気に足を取られる可能性もある。

こうして考えると、資金調達は

単なる資金繰りの話ではなく、自分はどんな旅をし、どんな荷物を背負い、誰と同行するのかを決める意思表示なのだと思う。

借金・株式・社債のどれが正解かではなく、今の事業と自分自身の覚悟にとって、どの重さが耐えられるのかを見極めること。

それこそが、経営者に求められる本当の判断なのだと感じた。

2026/01/10

【会社法の基礎知識:Topic9】

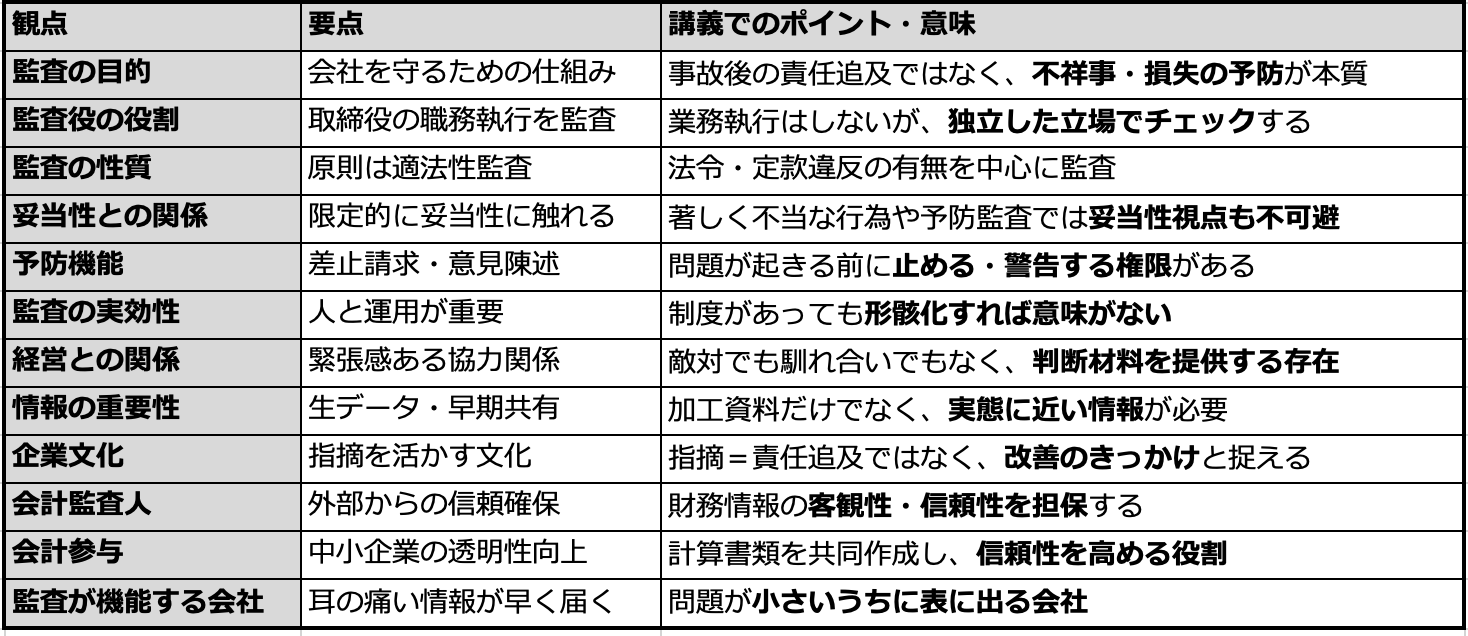

(Q:会社の監査がきちんと機能するためには、どうしたらよいと思いますか?

今回の講義を通じて、会社の監査は「空港の管制塔」のような存在だと感じた。

管制塔は飛行機を操縦しないが、レーダーを通じて空の状況を把握し、衝突や事故が起きる前に指示を出す役割を担っている。

これと同じで、監査制度も経営を直接動かすものではないが、置いてあるだけでは意味がなく、必要なタイミングで機能して初めて価値を持つ。

監査の役割は、墜落事故が起きてから責任を追及することではなく、進路が危険に重なりそうな段階で警告を出し、修正を促すことだと思う。

そのためには、監査を担う人が事業の動きや数字の意味、つまりレーダーに映る情報を正しく読み取れる力を持つ必要がある。

また、操縦士である経営と管制塔である監査が対立しても、逆に馴れ合っても空の安全は保てない。

互いの役割を尊重しつつ、必要な警告が確実に届く関係性が重要だと感じた。

さらに、警告が出たときに「問題ない」と無視するのではなく、「今のうちに修正できてよかった」と受け止める文化があってこそ、監査は本来の力を発揮する。

監査が機能する会社とは、衝突寸前ではなく、軌道がずれ始めた段階で調整できる会社なのだと思う。

2025/12/26

【会社法の基礎知識:Topic8】

(Q:株式会社のコンプライアンスを推進するために、

あなたの会社では、どのようなプログラムを採用したいと思いますか?

株式会社のコンプライアンスを考えるとき、私はまず

「誰を幸せにしたいのか」を起点にしたい。

私が最初に幸せにしたいのは、経営者でも株主でもなく、

現場で日々、判断を迫られている人たちである。

なぜなら、企業活動のほとんどは、彼らの一瞬の判断によって前に進み、あるいは止まるからだ。

昔、私が住んでいた近くにある銀行は、これまでに何度も銀行強盗に入られたと聞いたことがある。

その真偽は定かではない。

しかし、もしそれが事実だとすれば、私は犯人よりも先に

「その銀行の備えは十分だったのか」と考えてしまう。

犯罪は、突然どこかから悪人が現れて起きるものではない。

人は「できそうだ」と思える場所で、「できそうな方法」を選ぶ。

つまり、犯罪を生み出すのは人間の悪意そのものというより、

隙を許してしまう未熟なシステムなのではないだろうか。

これは企業の不祥事にも、そのまま当てはまる。

不祥事が起きると、私たちはつい

「倫理観の欠けた社員がいた」

「悪い個人がいた」

と人に原因を求めがちだ。

しかし本当に問うべきなのは、

その人が一人で踏み込めてしまった構造ではないか。

「これくらいなら大丈夫だろう」

「忙しいし、あとで報告しよう」

「誰に聞けばいいかわからない」

こうした小さな独り言が積み重なった先に、

後から見れば明らかな不正が姿を現す。

これは、鍵の壊れた金庫に

「盗むな」と張り紙をしているようなものである。

近年のコンプライアンス経営は、こうした不安に対して、

ルールを重ねることで応えようとしているように見える。

しかしルールを増やしすぎると、現場は

全身にプロテクターを付けられた作業員のようになり、

安全ではあるが、動けなくなる。

守られてはいるが、判断できない。

私は、この状態が正しいコンプライアンス経営だとは感じない。

そこで私が採用したいのは、

リスク区分型のコンプライアンス・システムである。

すべてを同じ強さで縛るのではなく、

危険度に応じて扱いを変える仕組みだ。

法令違反や金銭不正、ハラスメント、情報漏えいといった

「踏み抜けば即落下する床」には、明確な赤線を引く。

ここは現場判断を許さず、必ず止まる。

一方で、取引条件の例外や経費処理といったグレーな判断には、

黄色の注意線を引き、「必ず誰かと一緒に渡る」ことを求める。

それ以外の安定した床では、現場裁量を認める。

この仕組みは、現場に自由を与えるためのものではない。

孤独を与えないための設計である。

「これは一人で決めていい」

「ここから先は必ず相談」

その線が見えていれば、人は無理をしなくて済む。

内部通報制度も同様だ。

それは告発のための装置ではなく、

異音に気づいたときの点検口である。

異変を知らせた人を責める組織では、

やがて誰も音に気づいても黙るようになる。

コンプライアンスとは、人を疑うための仕組みではない。

人が間違えきれないようにするための構造である。

悪い人を排除することよりも、

悪い判断が生まれにくい環境を作ること。

それこそが、現場を守り、結果として会社を守る。

私は、

「不祥事を起こさない会社」よりも、

「不祥事が起きにくい設計を持つ会社」を目指したい。

それが、持続可能なコンプライアンス経営の本質だと考えている。

2025/12/26

【会社法の基礎知識:Topic7】

(Q:取締役としての義務と責任を果たすためには、 どのような心構えが必要だと思いますか?

取締役としての義務と責任を果たすためには、

「知らなかった」では済まされない立場に座っているという自覚が必要だと思う。

取締役は、ハンドルの重い大型バスを運転しているようなもので、

アクセルを踏んだ本人に悪意がなくても、判断を誤れば多くの人を巻き込んでしまう。

特に怖いのは、無知そのものよりも、無知に気づかないまま走り続けてしまうことだ。

「無知=経営してはいけない」という話ではない。免許を取ったばかりの運転手がバスに乗ること自体は悪くない。

しかし、地図も見ず、標識も確認せず、「多分この道で合っているだろう」と走り続けるのは危険だろう。

経営もそれと同じだと思う。

この視点で考えると、若者が起業したいと言ったとき、技術や人脈、

資金だけでは経営できないよ、と伝える理由も見えてくる。

エンジンが高性能でも、ブレーキやメーターの見方を知らなければ事故は起きる。

法令、会計、契約、労務といった知識は、経営におけるブレーキや計器であり、

知らないまま走れば必ずどこかで止まる。

だからこそ、取締役や起業家に本当に求められるのは、「最初から何でも知っていること」ではなく、

「分からない道に来たら減速し、地図を広げる姿勢」だと思う。

学ばないことは、スピードを出し続けること以上に危険であり、

無知を放置することは自ら事故を招く行為に等しい。

取締役としての責任とは、完璧なドライバーになることではない。

知らないことに気づき、学び、確認しながら運転し続ける覚悟を持つことだと考える。

2025/12/26

【会社法の基礎知識:Topic6】

(Q:社外取締役を入れるべきかどうかについて、議論されています。

社外取締役は役に立つと思いますか?

取締役会というと、どこか静かに頷き合う“優雅な会議”を想像しがちだが、うちの会社は少し違う。

僕の後輩たちが取締役をしてくれているのだが、彼らは遠慮という言葉をどこかに置き忘れてきたらしい。

会議が始まると、僕は席に座ったサンドバッグになる。

右から左からパンチが飛び、「それ甘いっす」「その判断、危険です」「また一人で抱え込んでますよね」と、ボロカス言われる。

だが実のところ、全く問題だとは思わない。

なぜなら、初めから彼ら全員が、人生をかけて懸命に働いてくれていることを知っているからだ。

覚悟のない言葉なら避けたくなるが、覚悟のある本音なら、どれだけ厳しくても受け止められる。

これは殴り合いではなく、試合前のスパーリングだ。本番で倒れないために、身内が本気で殴ってくれている。

しかも彼らは、会社というリングに一緒に上がっている選手でもある。

手加減しないのは、勝ちたいからだ。

だから僕が意識してきたのは、威厳を保つことでも、正しさを押し通すことでもない。

言いやすい雰囲気をつくることに、ずっと力を使ってきた。

本音が出ない組織は弱い。

本音を出せない取締役会は、いずれ判断を誤る。

ここまで来て、ようやく今回の課題を思い出す。

「社外取締役を入れるべきかどうかについて、議論されています。社外取締役は役に立つと思いますか?」

この問いに、今の僕はこう答えたい。

役に立つかどうかは、“社外”かどうかではない。

社長に対して、ブレーキを踏める人間かどうかだ。

社外取締役であっても、ただの助手席の置物なら意味はない。

逆に、社内の後輩であっても、平気でハンドルを奪いに来るなら、それは立派なガバナンスだ。

大事なのは肩書きではなく、「止められる勇気」と「聞く覚悟」の組み合わせだと思う。

結局のところ、会社を長く保たせるのは、うまい言葉ではない。

嘘はうまいがすぐしける。

本音はまずいが一生もんだ。

僕の会社では、今日も後輩たちが容赦なく殴ってくる。

そしてそれこそが、会社がまだ倒れずに立っていられる理由なのだと思っている。

2025/12/26

【会社法の基礎知識:Topic5】

(Q:株主総会を開催する場合には、どのような準備をしますか?

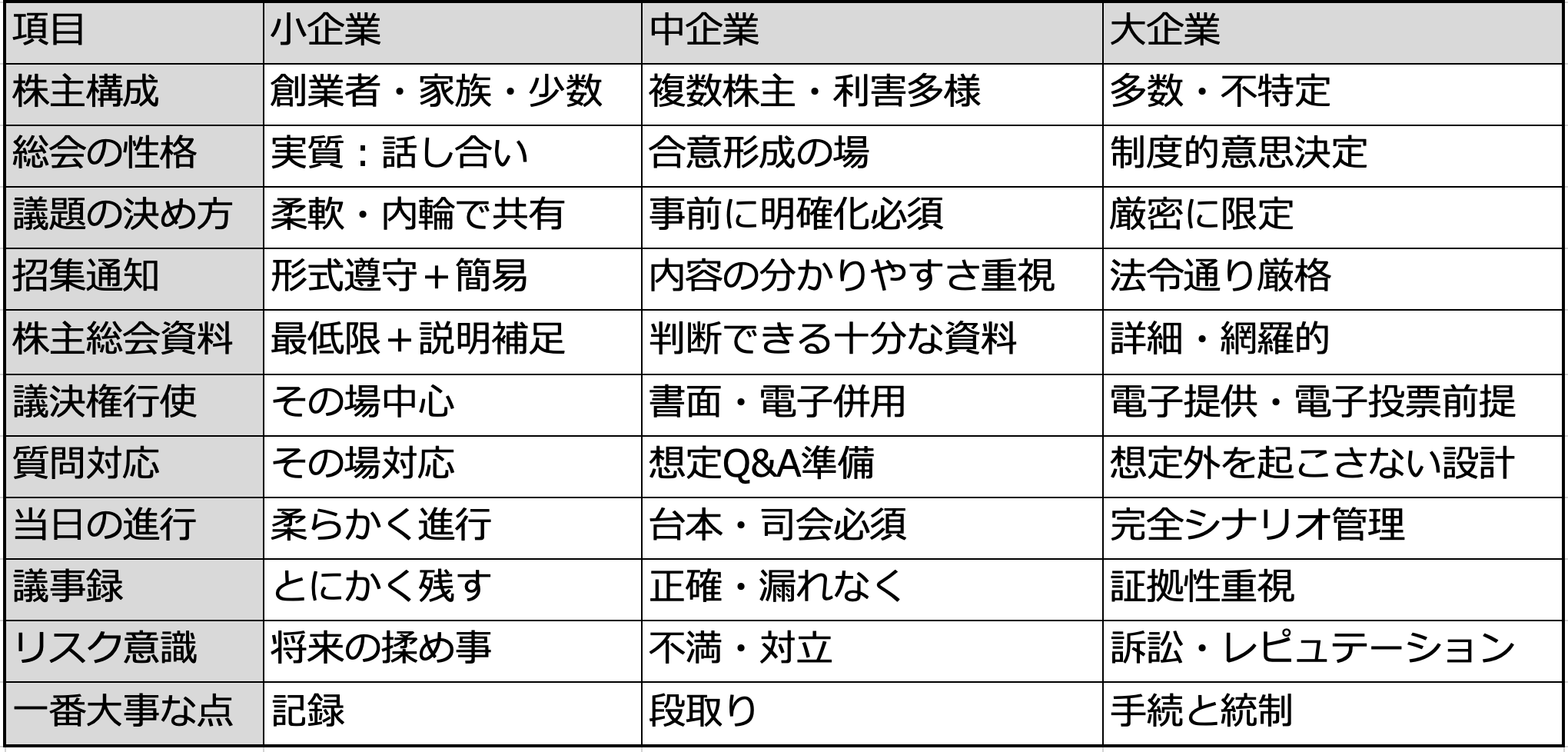

今回、株主総会の準備について学び、小企業・中企業・大企業それぞれで求められる姿勢や段取りが大きく異なることを、

具体的に理解することができた。

株主総会は、会社規模に関係なく「必ずやらなければならない手続」である点は共通している。

しかし、その中身は、会社の成長に合わせて姿を変える。

まるで、同じ“集まり”でも、家族の食卓、町内会、国家行事では準備の重さがまったく違うのと同じだと感じた。

小企業の株主総会は、家族会議のように自然な会話で物事が決まる場面も多い。

その分、「言ったつもり」「聞いたつもり」が生まれやすく、だからこそ記録を残すことが最も重要になる。

仲が良いから大丈夫、ではなく、仲が良いからこそ証拠を残す必要があると気づかされた。

中企業になると、株主の数が増え、利害も複雑になる。

ここでは株主総会は町内会の総会に近く、事前の説明や段取りが不十分だと、不満や混乱が一気に噴き出す。

準備不足は小さな火種となり、後から大きな問題に発展する可能性があることを強く意識するようになった。

さらに大企業では、株主総会は対話の場というより、制度と信頼を維持するための儀式に近い存在となる。

一言一句、手続の一つ一つが会社を守る防波堤となり、準備の甘さはそのままリスクとして跳ね返ってくる。

この違いを理解していないと、「以前はこれで問題なかった」という過去の成功体験が、

成長した会社にとっては逆に足かせとなり得る。

株主総会は単なる形式的なイベントではなく、

会社と株主との関係性を可視化し、信頼を積み上げていくための重要な装置である。

今回の学びを通じて、株主総会とは“規模に応じて設計し直し続けるべき経営の仕組み”であり、

会社の成長段階に合わせて、準備の質そのものを進化させていく必要があるという認識を持つことができた。

2025/12/26

【会社法の基礎知識:Topic4】

(Q:理想的な株式会社のガバナンスとして、 監査役設置型か、指名委員会等設置会社か、

それとも執行役員制度か、 どれが良いと思いますか?

理想的な株式会社のガバナンスを考えることは、「どの制度が一番優れているか」を選ぶことではなく、

企業がどこへ向かおうとしているのかを前提に、どの地図やナビゲーションを使うかを選ぶ作業に近いと感じた。

指名委員会等設置会社は、ルートや分岐点があらかじめ細かく設定された高精度のナビのような制度である。

社長の人事権や報酬決定権を制度的に分散でき、進路の逸脱を防ぐ力は強い。

一方で、設定が複雑な分、操作には慣れが必要で、日本企業の意思決定のスピード感と合わない場面も生じやすい。

監査役設置型は、長年使われてきた紙の地図のような存在だ。

多くの日本企業にとって読み慣れており、実務も回しやすい。

ただし、現在地の把握や進路修正は使う人の判断に委ねられる部分が大きく、

経営トップの判断力や倫理観に依存しやすいという側面がある。

執行役員制度は、地図そのものではなく、運転席と助手席の役割を分ける仕組みに近い。

監督と執行を分離することで運転はしやすくなるが、

進む方向を誰が決めるのかを明確にしておかなければ、かえって迷走する可能性もある。

こうして考えると、理想的なガバナンスとは、特定の制度を万能な正解として選ぶことではなく、

企業の目的や環境に応じて、どの地図を使い、どのように運用するかを考え続けることにある。

制度は目的地そのものではなく、あくまで目的地へ向かうための道具なのだ。

2025/12/19

【会社法の基礎知識:Topic3】

(Q:あなたが運営する会社は、どのような機関設計にしたいと思いますか?

私が運営する会社は、株主を限定的(経営者=主要株主)とし、

代表取締役ひとりだけの、極限まで削ぎ落とした機関設計を採用したいと考えています。

理由は単純です。

まずは、一人で経営したいからです。

会社を立ち上げたばかりの段階で、会議を開いてから動くよりも、「気づいた人が、決めて、すぐ動く」方が、会社はずっと健全に前へ進めると考えています。

取締役会は、慎重さというブレーキを与えてくれます。

しかし同時に、加速したい場面では、

確実にスピードも落とします。

株主構成がシンプルで、外部株主への説明責任も限定的である以上、現時点で必要なのは、ブレーキよりアクセルです。

また、人材を揃えて一気に事業を拡大するという選択肢もありますが、

このビジネスモデルは現代においては、AIやSaaSを活用することで、少数精鋭、むしろ私一人でも事業を運営できる環境が整っています。

固定費や人に起因するリスクを抑えつつ、必要な機能だけを外部サービスとして組み合わせることで、低リスクかつ高い機動力を持った経営が可能になります。

これこそが、現代の経営の大きな魅力だと感じています。

まずは、ハンドル・アクセル・ブレーキをすべて自分で握る経営を行い、会社が「速く走れる身体」になった段階で、あらためて同乗者を迎え入れたいと考えています。

2025/12/19

【会社法の基礎知識:Topic2】

(Q:あなたが設立したいと思う会社の商号、事業目的 はどのようにするか考えてみてください。

また、定款でどういうことを定めますか?

自分でやりたいことを自由に作ってみてください。)

2025/12/19

【会社法の基礎知識:Topic1】

(Q:会社法についての印象、興味、新たな気付き等を自由に述べてください。)

会社法についての印象、興味、新たな気付き等を自由に述べてください。

会社法は、まさに「会社を便利に使うための自由」と「勝手をさせないための制限」を両立させたルールブックだと感じた。

正直に言えば、これまでの私は会社法を「読んだら負け」「触れたら火傷するやつ」くらいの存在として捉えていた。

しかし講義を通じて、その見方は大きく変わった。

会社法は、経営者の手足を縛るためだけに存在する“お役所的な呪文”ではない。

むしろ、会社という便利だが危うい乗り物を、安心して運転するために用意された取扱説明書なのだと気づいた。

有限責任や資金調達の仕組みは、まさに「会社を便利に使うための自由」を与えてくれる代表例である。

個人で背負えば即ゲームオーバーなリスクも、会社という器に入れることで挑戦に変えられる。

一方で、その自由が無制限になれば、経営者の独断や暴走が始まり、気づけばアクセル全開・ブレーキ不在の状態になる。

そこで登場するのが、監査制度や強行規定といった「勝手をさせないための制限」だ。

これらは経営者を疑うためではなく、会社を社会から信頼される存在として生かすための安全装置なのだと理解した。

自由と制限は敵同士ではない。

むしろ両立してこそ、会社は長く走り続けられる。

会社法は、その絶妙なバランスを保つための設計図であり、経営のエアバッグでもある。

これまで雰囲気と勘で経営してきた自分にとって、この視点は「もっと早く知りたかった」と思うほど大きな気づきだった。